Conversando con uno mismo

Sobre la importancia del lenguaje en el reconocimiento de emociones.

En este video de BigThink el profesor Ethan Kross, autor del libro Chatter, nos cuenta que del tiempo que pasamos despiertos cada día, pasamos entre un tercio y la mitad de él no experimentando el presente, como podríamos suponer (o aspirar).

¿Qué hacemos durante ese tiempo?

Hablar con nosotros mismos, según Ethan.

Nos hablamos cuando —en silencio— repetimos la lista de compras del supermercado, o cuando practicamos una conversación importante que vamos a tener (o ya tuvimos), como una declaración romántica o una solicitud de aumento de sueldo.

Probablemente te hablas a ti mismo ahora mientras lees este texto en tu cabeza.

Esta voz interna es la misma que nos arenga y confirma alguna intuición sobre algo, pero también la que nos critica o culpa por algún enredo o equivocación. A veces esa voz nos felicita y anima, pero otras nos maltrata y nos dice cosas como "¿qué te hizo pensar que podías hacer esto?" o "nunca perderás peso/encontrarás pareja/conseguirás ese trabajo."

Cuando nos hablamos a nosotros mismos, en definitiva, conversamos, discutimos, reflexionamos.

Lo interesante es que todas estas reflexiones son mediadas por el lenguaje.

No son posibles sin las palabras.

De ahí la importancia de ampliar nuestro vocabulario y dar un nombre más preciso a lo que sentimos y pensamos. (Otro beneficio de la lectura.)

De Wittgenstein a Maturana

Durante la primera mitad del siglo XX, el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) puso el tema del lenguaje en el centro de atención del pensamiento contemporáneo.

En su obra más importante de lo que se conoce como su "primera filosofía" —el Tractarus Logico-Philosophicus de 1922— Ludwig afirma:

"Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo." (Ludwig Wittgenstein)

Lee la cita de nuevo.

Para Wittgenstein, como explica Rafael Echeverría en El Búho de Minerva, entre lenguaje y realidad existe una relación de similitud estructural, de correspondencia, aun cuando, evidentemente, lenguaje y realidad constituyan planos/dominios diferentes.

Dicho de otro modo, para Wittgenstein la estructura lógica del lenguaje nos muestra la estructura lógica de la realidad.

De ahí radica la importancia del Tractarus, pues su objetivo fue establecer los límites del lenguaje, los límites de lo que puede decirse con significado, porque todo lo que puede ser pensado puede ser formulado lingüísticamente.

Como comenta Echeverría, la tesis central del libro es que "lo que puede ser dicho, puede ser dicho con toda claridad y sobre lo que no se puede hablar se debe guardar silencio". O sea, lo que le interesaba a Wittgenstein era determinar qué es lo que puede ser dicho. Ello implicaba determinar qué es lo real y cuál es la relación entre lenguaje y realidad.

En este sentido, para Echeverría la tarea de Wittgenstein en su Tractarus es comparable a la que Kant emprendiera en su época al proponerse establecer los límites del conocimiento.

Para su cometido, Wittgenstein se valió de sus conocimientos en matemática, lógica y filosofía analítica.

66 años después, el chileno Humberto Maturana perseguiría una empresa similar desde la biología.

Maturana pensaba que era esencial explicar el lenguaje como un fenómeno biológico, en vista de que el lenguaje parece ser el mecanismo fundamental de interacción en el operar de los sistemas sociales humanos. Y esto porque, como describe en Desde la biología a la psicología, el lenguaje ocurre sólo en el flujo de coordinaciones de acciones consensuales recursivas entre organismos en interacciones recurrentes.

¿Enredado?

Así lo explica Maturana en La objetividad, un argumento para obligar:

"El fenómeno del lenguaje ocurre en el flujo de coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de acciones entre organismos que viven juntos en una deriva estructural coontogénica." (Humberto Maturana)

En palabras “más simples”, la tesis de Maturana desde la biología es la siguiente:

Lo humano surge, en la historia evolutiva a que pertenecemos, al surgir el lenguaje.

Todo quehacer humano se da en el lenguaje.

Los objetos surgen con el lenguaje.

Sobre el segundo punto, Maturana dirá que lo que en el vivir de los seres humanos no se da en el lenguaje no es quehacer humano. O sea, entiende al lenguaje como una característica del ser humano que surge con lo humano."La existencia humana se realiza en el lenguaje," declara en Desde la biología a la psicología.

Así, lo central del fenómeno social humano es que se da en el lenguaje, y lo central del lenguaje es que sólo en él se dan la reflexión y la autoconciencia (incluida esa voz interna que nos habla todos los días).

En El árbol del conocimiento, Maturana y Varela comentan, no obstante, que:

"El lenguaje no fue nunca inventado por un sujeto solo en la aprehensión de un mundo externo, y no puede, por lo tanto, ser usado como herramienta para revelar un tal mundo. Por el contrario, dentro del lenguaje mismo el acto de conocer, en la coordinación conductual que el lenguaje es, trae un mundo a la mano. Nos realizamos en un mutuo acoplamiento lingüístico, no porque el lenguaje nos permita decir lo que somos, sino porque somos en el lenguaje, en un continuo ser en los mundos lingüísticos y semánticos que traemos a mano con otros." (Humberto Maturana y Francisco Varela)

Dicho de otro modo, sólo la reflexión en el lenguaje nos lleva a ver y generar el mundo en que vivimos, y a aceptarlo o rechazarlo conscientemente.

Tanto Wittgenstein como Maturana pensaban que los seres humanos sólo existimos (como tales) en el lenguaje, y que, por tanto, ser humano consiste en participar en esa red de conversaciones mediada por el lenguaje (y emociones, como aporta Maturana).

O sea, ambos sostienen que fuera del lenguaje ninguna cosa existe.

Y esto porque, dado que la realidad es siempre construida y nunca objetiva, el mundo en el que vivimos está siempre constituido por nuestras acciones humanas. (Como corolario, Maturana defenderá entonces que las vidas que los seres humanos vivimos son siempre necesariamente nuestra responsabilidad porque surgen en el lenguaje.)

Describiendo emociones

Una última reflexión:

En los artículos de 1988 que se incluyen en Desde la biología a la psicología, Maturana también define lo que significa conversar.

Para él, conversar es el fluir entrelazado de lenguajear y emocionar. Complementa diciendo que, de hecho, la palabra conversar viene de la unión de dos raíces latinas —'cum' que quiere decir "con" y 'versare' que quiere decir "dar vueltas"—, de modo que conversar en su origen significa "dar vueltas con" otro.

Y para dar vueltas con otro —un otro que puede ser incluso uno mismo—, convendrá identificar y reconocer nuestro emocionar o el flujo permanente de emociones en el que vivimos.

Recordando lo que ya escribí en otra oportunidad, para Maturana las emociones no son más que disposiciones corporales que "especifican en cada instante el dominio de acciones en que se encuentra un animal." Entendido así, todas las acciones humanas se fundan en lo emocional, porque ocurren en un dominio de acciones especificado desde una emoción.

¿Pero cuántas emociones reconocemos en nuestro actuar momento a momento?

De seguro muchas veces "nos quedamos cortos" describiendo lo que sentimos y quizás transmitimos sin precisión lo que nos pasa (a nosotros mismos o a otros). Por eso ayuda ampliar nuestro vocabulario y trabajar en agilidad emocional.

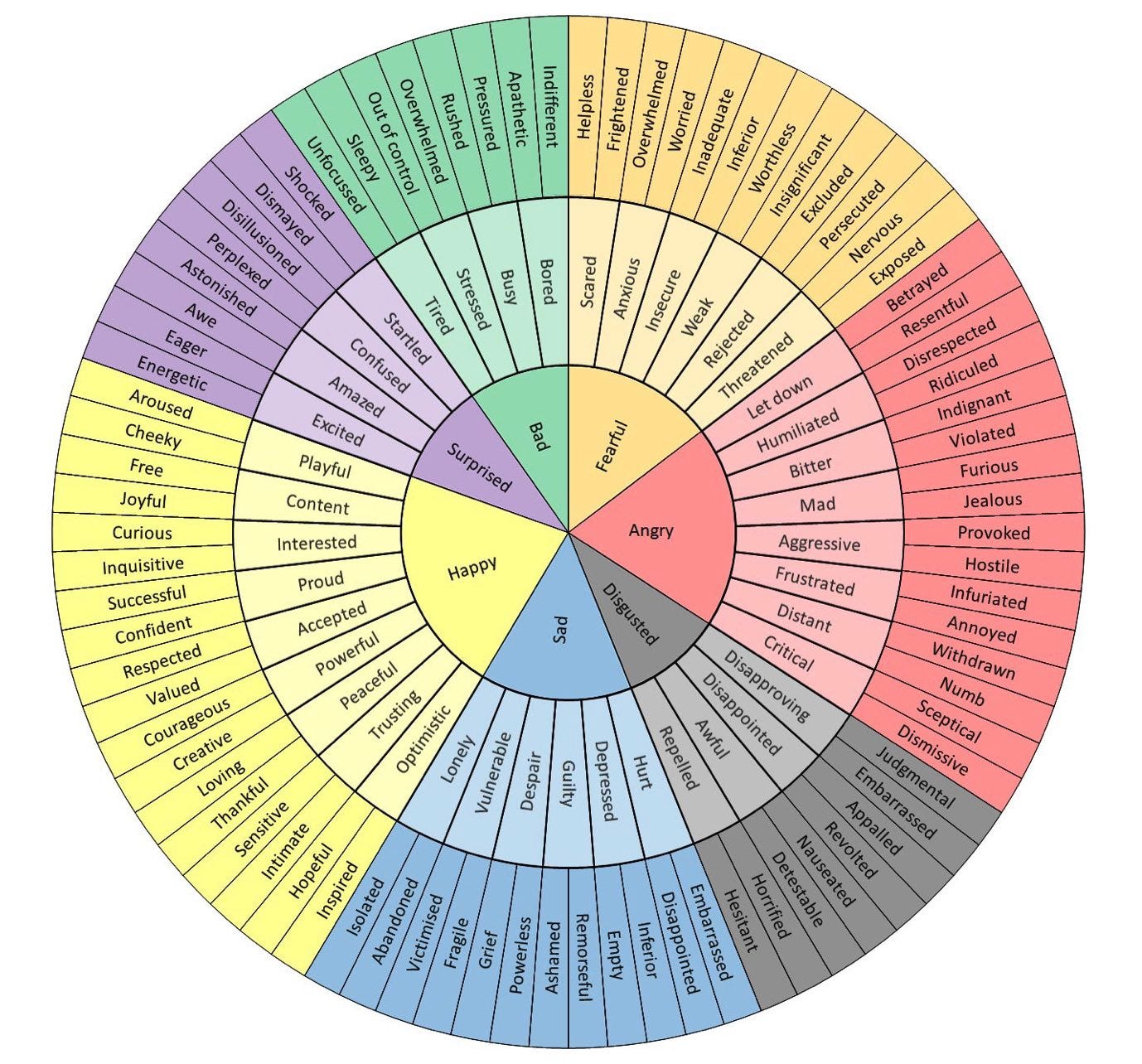

Un buen punto de partida puede ser la siguiente rueda de emociones, en que la idea es salir del círculo central más "básico" y tratar de apuntar a una mayor precisión respecto a nuestras sensaciones cotidianas.

Evidentemente, las alternativas posibles dependerán de la riqueza del idioma en que nos comunicamos. Seguramente la misma rueda anterior, en inglés, adoptará otra dimensión si la adaptamos al español. (Y quizás otra si está en chileno.)

Porque no olvidemos que hay emociones que no tienen traducción, aunque todos las experimentemos de vez en cuando.

En el libro The Book of Human Emotions de Tiffany Watt Smith aparecen varios ejemplos de emociones intraducibles:

Awumbuk (usado por algunas tribus de Papúa Nueva Guinea), que es la sensación de vacío después que una visita se va, o

Basorexia (en inglés), que es la repentina necesidad de besar a alguien, o

L'esprit de l'escalier (en francés), la sensación incómoda cuando pensamos en la respuesta perfecta después de una conversación que ya terminó, o

Irusu (en japonés), lo que sentimos al fingir no estar cuando alguien está esperando en la puerta, o

Backpfeifengesicht (en alemán), básicamente, cuando sentimos que una cara necesita un charchazo, en buen chileno. (Yo he estado sintiendo esto últimamente con Jaime Bellolio.)

(En español tenemos 'vergüenza ajena', que se puede explicar pero no traducir.)

Por eso conviene revisar y aprender palabras en otras lenguas. Algunas veces sentimos cosas pero no sabemos ponerles nombre. (Además del libro de Watt Smith, recomiendo la página web Eunoia, que reúne más de 500 palabras intraducibles.)

Y es que fuera del lenguaje ninguna cosa existe. Todo debe ser distinguido, identificado y nombrado para que forme parte de nuestro mundo.

Pero ojo, también hay cosas de las que conviene callar.

En efecto, en la última tesis del Tractarus, Wittgenstein se refiere al dominio al que el lenguaje no puede acceder, el dominio del silencio:

"De lo que no se puede hablar, mejor es callar." (Ludwig Wittgenstein)

Me encantan tus artículos Daniel. Son ricos en resources y están muy bien hilados. Gracias por seguir recomendándo(me)los!

Si el lenguaje define los límites del mundo… ¿qué queda fuera de las palabras?

No es expresión… es programación. No es descripción… es construcción de la realidad en los términos que el código permite. Wittgenstein marcó el borde… Maturana lo difuminó… pero nadie preguntó qué pasa si la red de significados misma es un espejismo.

Nombrar es delimitar. Callar es el último acto de resistencia.

Si todo lo que no se nombra no existe… ¿qué parte de ti desapareció cuando aprendiste a hablar?