Contra la enfermedad

Sobre pseudociencia, fluidos corporales, sangrados, microbios y vacunas.

"Las artes que nos prometen mantener el cuerpo en salud y lo mismo el alma, mucho es lo que nos prometen, así no hay ningunas otras que más desencanten ni desilusionen." (Michel de Montaigne)

Hoy en día es muy fácil encontrar prácticas esotéricas y pseudocientíficas que prometen una mejor salud (lo cual podría ser), pero más me preocupa su aplicación en el control de enfermedades.

Pareciera que no cuesta mucho encontrarse personas llevando péndulos y piedras como amuletos. Según este sitio, por ejemplo, los péndulos son utilizados a modo de "oráculo para hacerle preguntas y recibir respuestas por si o no". O según esta otra página, los cuarzos tienen propiedades curativas debido a "la energía positiva que emite la piedra."

Y algunos consejos son bastante específicos.

Llevar una piedra de turquesa, por ejemplo, "sirve de protección contra las malas influencias si se lleva en una bolsa azul los miércoles de cada semana."

Y es que muchas de estas prácticas se arrastran desde la Antigüedad, época en que la ciencia (del latín scientia, "conocimiento") era entendida simplemente como el saber sobre algo.

Existía la ciencia de la alquimia, por ejemplo, o la ciencia de la astrología.

Pero con el paso del tiempo, no obstante, varias prácticas alternativas se fueron desechando, separando o bien fueron absorbidas por otras, por la simple razón de que en el camino fuimos aprendiendo más. La alquimia dió origen a la química, por ejemplo, y la astrología se escindió de lo que hoy es la astronomía.

Como decía Michel de Montaigne en 1580: "Nada se cree con mayor firmeza que aquello que se conoce menos."

Por eso, conforme avanzó el conocimiento y la investigación científica, fue posible "desenmascarar" muchas de estas "ciencias alternativas".

La frenología, por ejemplo, desarrollada alrededor de 1800 por el alemán Franz Joseph Gall, afirmaba que podía predecir rasgos de la personalidad mediante la medición del cráneo. Hoy es una pseudociencia totalmente desacreditada y nadie la practica (¡espero!).

Pero muchas otras persisten.

Pensemos, por ejemplo, en la iridología —que pretende obtener información de la salud del paciente examinando características del ojo—, cuyos primeros trabajos aparecieron en 1665 y luego en 1886.

O la homeopatía —con su lema "lo similar cura lo similar"—, inventada por el alemán Samuel Hahnemann en 1796.

O el mesmerismo —que planteaba la sanación a través de la transferencia de "magnetismo animal"—, postulado por el también alemán Franz Mesmer en 1774, que luego serviría de inspiración a la (¿moderna?) terapia del biomagnetismo (pero usando objetos —imanes— en vez de a otras personas).

Y es que especialmente cuando se trata de controlar enfermedades, todo esto me hace reflexionar lo siguiente:

¿”Tan mala” era la práctica de la medicina hasta finales del siglo XIX que facilitó la oferta y auge de terapias alternativas —siempre pensando en la cultura occidental, si vale la aclaración—?

¿Por qué, y sólo para restringir temporalmente la reflexión, entre 1500 y 1900 parecieron florecer tantas técnicas alternativas para el control de enfermedades y dolencias? Ya mencioné, a modo de ejemplo, la frenología, iridología, homeopatía y el mesmerismo, pero también caben algunas prácticas orientales que fueron incorporadas a la cultura occidental por la misma época, como la acupuntura —que "llegó" a Europa en 1683— o el reiki —redescubierto por Mikao Usui en la primera mitad del siglo XX—.

Y es que creo que antes verdaderamente se ignoraban muchas cosas, por lo que la proposición de doctrinas alternativas/complementarias respondía simplemente a la búsqueda de otras "verdades", que quizás podían servir para atender ciertas dolencias.

Pero hoy, creo, no podemos seguir esgrimiendo el mismo argumento. Lo que se sabía hace 200 años sobre el cuerpo humano y las enfermedades no hay duda que es muy distinto de lo que se conoce hoy. Queda mucho por investigar y conocer, por cierto, pero creo —espero— estar convencido de que el grado de conocimiento actual es muy superior al de siglos pasados.

La medicina hace 100 años

Como plantea John Barry en The Great Influenza, la medicina como práctica profesional quizás nunca sea una verdadera ciencia dura, como la física o la matemática, en el sentido que su desempeño depende mucho (aún) de las idiosincracias, contextos sociales (y legales), y la propia particularidad de cada paciente y de cada médico.

Lo cierto es que hasta hace unas pocas décadas antes de la Primera Guerra Mundial (¡eso es sólo 100 años atrás!), la práctica de la medicina (tradicional-occidental) se mantuvo prácticamente sin cambios desde los tiempos del griego Hipócrates, de unos dos mil años antes.

Como comenta Barry en su libro, a finales del siglo XIX, principios del XX, ocurrían cosas tan incomprensibles a nuestros ojos modernos como que:

Hacia 1900, Estados Unidos contaba sólo con 41 farmacéuticos, 35 dentistas y 34 médicos registrados en todo el país. El resto ejercía sin haber pasado por ningún tipo de validación ni certificación;

O que no fue hasta 1901 que la Universidad de Harvard, seguida pronto por las universidades de Penn y Columbia, comenzó a exigir que los estudiantes de medicina debían pasar primero por el colegio;

O que en 1905, una facultad norteamericana graduó a 105 "doctores", ninguno de los cuales había realizado nunca una actividad de laboratorio, ni disectado un sólo cadáver, o atendido a ningún paciente.

No debiera ser novedad, por tanto, que incluso hasta principios del siglo XX, la práctica de la medicina no gozara de ningún tipo de prestigio ni reconocimiento público generalizado. Se trataba de una disciplina seria y rigurosa, por cierto, pero sin el aval firme—hasta ese momento— de la evidencia científica como la conocemos hoy.

En sus Ensayos escritos en la segunda mitad del siglo XVI, el francés Michel de Montaigne cuenta que cuando le preguntaron a Lacedemonio (un militar ateniense del siglo V a.C.) por la causa de su larga y saludable vida, respondió que obedecía a "la ignorancia de la medicina"; y que el emperador romano Adriano (76-138), ya moribundo, gritaba sin cesar que "la tiranía de los médicos le había matado".

Montaigne —culto y letrado para su época— desconfiaba bastante de la medicina. Sentía un profundo "menosprecio y odio hacia sus doctrinas." En uno de sus Ensayos —recordemos, ¡de 1580!— escribe:

"Allí donde mis conocimientos alcanzan no veo ninguna clase de gentes que más enferme ni que más tarde en curar que la que vive bajo la jurisdicción de la medicina." (Montaigne)

En otros pasajes asevera que:

"Esta antipatía que yo profeso al arte de sanar es en mí hereditaria. (...) Mis antepasados tenían tirria a la medicina a causa de una inclinación oculta y natural; hasta la sola visión de las drogas horrorizaba a mi padre. (...) La elección misma de sus drogas es de algún modo misteriosa y casi divina; ya prescriben la pata izquierda de una tortuga, la orina del lagarto, el excremento del elefante o el hígado de un topo (...)" (Montaigne)

Lo anterior revela probablemente lo que significaba la práctica de la medicina desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX: una experimentación permanente, de ensayo y error, específica para cada paciente, aplicando concepciones fisiológicas heredadas en su mayoría de la Antigua Grecia, y que por lo general era acompañaba de otros tratamientos menos ortodoxos (muchos de los cuales reconocemos hoy como pseudociencias) pero que en su momento eran una opción más dentro del abanico disponible de conocimiento.

O sea, muchas prácticas de medicina alternativa, como se conocen hoy, nacieron y se expandieron precisamente en la época en que el avance y práctica de la medicina tradicional era, por no decir menos, débil. De hecho, tal distinción —entre tradicional y alternativa— ni siquiera se daba en esa época.

Todo era considerado, de una u otra forma, medicina o ciencia de la salud.

No debiera sorprendernos, pues, que ante el desconocimiento del operar del cuerpo humano y las enfermedades, se hayan originado técnicas "alternativas" que gozaran de igual o más popularidad que la medicina "tradicional".

Después de todo, su éxito dependía de la buena disposición y esperanza del paciente. ¡Había que confiar! (¿No es esto lo mismo que exigen las terapias alternativas hoy?)

"Buen precepto de la ciencia sanadora es el que acompaña a todas las artes fantásticas, vanas y sobrenaturales; reza esta la necesidad de que la fe del paciente aguarde con esperanza dichosa y seguridad cabal el efecto de la operación." (Montaigne)

Una (muy) breve historia de las enfermedades

Antigüedad clásica

"¿Queremos mostrar un ejemplo del debate ancestral de la medicina? Herófilo coloca en los humores la causa generadora de las enfermedades, Erasístrato en la sangre de las arterias, Asclepiades en los átomos invisibles que penetran en nuestros poros, Alamón en la exuberancia o defecto de fuerzas corporales, Diocles en el desequilibrio de los elementos del cuerpo y en la calidad del aire que respiramos, Estrato en la abundancia, crudeza y corrupción del alimento que nos sustenta, e Hipócrates supone que los espíritus son la causa de los males." (Montaigne)

Como menciona John Barry en The Great Influenza, hasta un poco antes de la Primera Guerra Mundial, los únicos constructos teóricos que explicaban lo que era la salud y la enfermedad eran los propuestos por Hipócrates (Antigua Grecia) y Galeno (Imperio Romano).

Galeno, que llegó a ser el médico de cabecera de Marco Aurelio, afirmaba:

"He hecho tanto por la medicina como Trajano hizo por el Imperio Romano cuando construyó los puentes y caminos a través de Italia. Soy yo, y sólo yo, quien ha revelado el verdadero camino de la medicina. Hay que admitir que Hipócrates trazó el camino... Sí, él preparó el camino, pero yo lo he hecho posible." (Galeno)

En muy resumidas cuentas, tanto Hipócrates como Galeno postulaban la existencia de cuatro "humores" o fluidos corporales —sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra—, y pensaban que toda enfermedad era el resultado de un desequilibrio interno en los fluidos. (Por ejemplo, se pensaba que la soledad producía melancolía, la que era entendida como un exceso de bilis negra.)

Así, si ingresaba un veneno al cuerpo, debía ser expulsado para no alterar el equilibrio humoral. En este sentido, sudar, orinar, defecar y vomitar eran todas formas de reestablecer el equilibrio.

Galeno añadiría el sangrado como técnica para tratar algunos dolores de cabeza, vértigo y fiebre:

Y para Hipócrates —pero mucho menos para Galeno— la práctica de la cirugía era mal vista; se trataba de una técnica intrusiva que interfería con la naturaleza. Sólo debía practicarse en casos extremos.

En esos tiempos antiguos, no cabe duda, la práctica de la medicina era rudimentaria, basada en intuiciones y razonamientos simples sobre el operar del cuerpo humano, pero sin ningún tipo de verificación o evidencia empírica robusta.

Renacimiento y Modernidad

Pero ya desde el siglo XVI los fundamentos de la medicina galeana comenzaron a ser cuestionados y desafiados. John Barry destaca a Paracelso, Vesalius y Fracastoro:

Hacia 1527, el suizo Paracelso —considerado "padre" de la toxicología— inició una "revolución médica" cuando enfatizó que el valor de la medicina debía radicar en una mezcla de observación rigurosa y razonamiento. Defendía que los médicos debían tener sólidos conocimientos académicos en ciencias naturales, como la química. También propuso que las enfermedades, quizás, pudieran ser originadas por entidades independientes al cuerpo humano, y no por un desequilibrio interno en el "estado corporal" (humoral), como se creía.

En 1543, Vesalio publicó De humani corporis fabrica, uno de los libros más influyentes sobre anatomía humana, que rectificaba varias ideas erróneas de Galeno, por lo que se le considera el "padre" de la anatomía moderna.

En 1546, el italiano Girolamo Fracastoro propuso que las enfermedades epidémicas podían ser causadas por pequeñas partículas o "esporas" que transmitían la infección por contacto directo o indirecto.

Otros estudios, posteriores por cierto, mejoraron el conocimiento del cuerpo humano.

Así como Galeno había descrito que las arterias y venas transportaban sangre y no aire como se pensaba, fue el inglés William Harvey quien en 1628 publica un trabajo sobre la circulación de la sangre, quizás el logro más importante de la medicina en palabras de Barry, considerando las técnicas de laboratorio disponibles en la época.

En 1777, el "padre" de la química moderna, Antoine Lavoisier, reveló el papel del oxígeno en la respiración de animales y plantas. Y en 1800, el francés Xavier Bichat, otro "padre" —esta vez de la histología moderna— denominó "tejidos" a aquellas capas de material biológico, constituido por células, que observaba en sus disecciones de órganos.

Pero como relata Barry en The Great Influenza, no fue hasta 1823 en que se produjo uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia de la medicina, cuando el francés Pierre Louis comenzó a estudiar de forma metódica y matemática, la correlación entre condiciones médicas, tratamientos y resultados. A partir de autopsias relacionó la condición de algunos órganos con síntomas de enfermedades, y llegó a desechar la eficacia del sangrado como tratamiento médico a partir de sus ensayos —que ahora llamaríamos— clínicos.

Así, Louis introdujo el método numérico/estadístico a la medicina, por lo que se le considera (sorpresa) el "padre" de la medicina basada en la evidencia. Defendía que era necesario contar con un registro amplio de resultados, evidencias o pruebas, para que los médicos tomaran decisiones informadas respecto a los tratamientos que recetaban a sus pacientes. Afirmaba que cada caso clínico no podía ser siempre único, debían estudiarse patrones en común entre distintos pacientes. De otra forma, decía, nunca se podría lograr ningún progreso dentro de la medicina.

O sea, ya a principios del siglo XIX se comenzó a tener un mejor entendimiento del funcionamiento del cuerpo humano —a nivel anatómico, histológico y funcional—, separándose en gran medida de la herencia clásica de Hipócrates y Galeno. Pero lo más importante, se otorgó importancia a la generación de evidencia científica, a la observación de patrones, al análisis numérico y estadístico.

Esa era la forma de avanzar.

¿Pero qué se pensaba de la transmisión de enfermedades?

Hasta la primera mitad del siglo XIX, la teoría dominante sobre la transmisión de enfermedades era la denominada "teoría miasmática", que propugnaba que la Peste Negra, por ejemplo, fue causada por un "cierto estado putrefacto del aire". Así, según esta teoría, eran los miasmas, un conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras, los causantes de las enfermedades.

Pero desde el siglo XVI, con Paracelso y Fracastoro, ya existía una versión de lo que después se conocería como la "teoría microbiana" (o germinal), que decía que, por el contrario, eran seres vivos microscópicos los causantes de las enfermedades, luego de invadir el cuerpo y multiplicarse. Antiguamente no se les decía "gérmenes" o "microbios", ciertamente, sino que se hablaba de "pequeños seres parecidos a semillas" (seminara morbi en palabras de Fracastoro). En 1676 Anton van Leeuwenhoek hablaría de "animáculos" y no fue hasta 1828 que C.G. Ehrenberg usara el término "bacteria".

Pero la teoría miasmática era el canon hasta principios del siglo XIX.

Si la teoría microbiana quería imponerse, requería de evidencia.

Por un parte, entre 1860 y 1864 el francés Louis Pasteur demostró que los microorganismos eran los responsables de todo proceso de fermentación y descomposición orgánica, echando por tierra la teoría de la generación espontánea, y aportando evidencia de lo que pudiera ocurrir también con aquellas enfermedades infecciosas.

Luego, en 1882, el alemán Robert Koch descubrió que la bacteria Tubercle bacillus (hoy Mycobacterium tuberculosis) era la causa de la tuberculosis, lo que sacudió al mundo científico y confirmó aún más la teoría microbiana. Koch sostenía así que una enfermedad infecciosa era causada por un organismo específico.

Por sus contribuciones, Koch es considerado (adivina) el "padre" de la bacteriología.

Pero no fue hasta diciembre de 1890 que dos discípulos de Koch, Emil Behring —quien obtendría el Premio Nobel en 1901— y Shibasaburo Kitasato, demostraron que el suero (el líquido que queda después de eliminar todos los sólidos de la sangre) extraído de un animal inmune a la enfermedad del tétanos —que Kitasato ya sabía era causada por la bacteria Clostridium tetani— podía inyectarse en otro animal y protegerlo de la enfermedad. Le llamaron la antitoxina del tétanos.

Un año más tarde, en 1891, Behring y Kitasato trataron con suero a una niña enferma de difteria salvando su vida.

Los científicos habían descubierto una forma no sólo de prevenir la enfermedad. Habían encontrado una manera de curarla.

Esto significó la consolidación de la teoría microbiana para explicar las enfermedades infecciosas, pero más importante aún, permitió comprender que una enfermedad es el efecto visible (síntomas) de una causa que puede buscarse y eliminarse mediante algún tratamiento específico. Y que en el caso de las enfermedades infecciosas, es posible buscar el germen causante y hallar una forma de combatirlo.

En el discurso de inauguración al congreso de 1894 de la Asociación Americana de Médicos (Association of American Physicians), William Henry Welch —quien sería el primer decano de la hoy prestigiosa Johns Hopkins School of Medicine— declaró:

"El descubrimiento del suero curativo es completamente el resultado de trabajo de laboratorio. En ningún sentido el descubrimiento fue accidental. Cada paso que condujo a él puede rastrearse, y cada paso fue dado con un propósito definido y para resolver un problema definido. Estos estudios y los descubrimientos resultantes marcarán un hito en la historia de la medicina."

Y es así como en un poco menos de 50 años (en el siglo XIX), la medicina (¿ahora moderna?) sepultó varias prácticas antiguas, heredadas de Hipócrates y Galeno, y que se venían respetando dogmáticamente por casi dos mil años.

La medicina basada en evidencia permitió sistematizar los estudios clínicos para identificar y analizar la eficacia de distintos tratamientos, y la bacteriología aportó lo suyo respecto a la identificación de los causantes de las enfermedades infecciosas. Pero más importante aún, contribuyó con una línea de investigación que permitía encontrar la cura para dichas enfermedades.

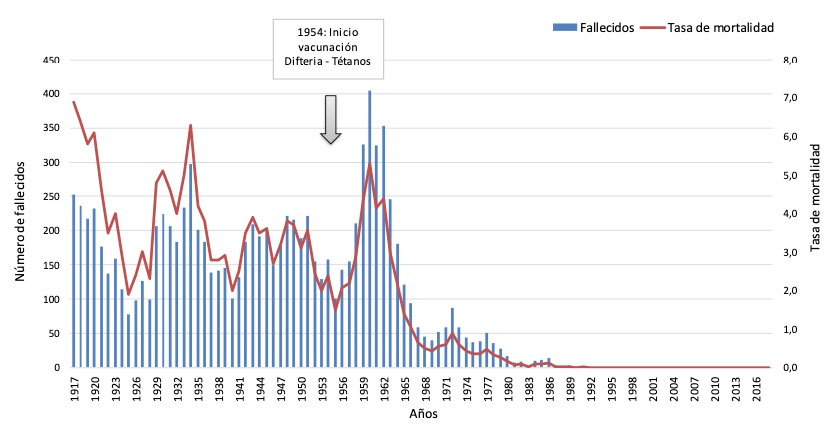

Y es así como ya a mediados del siglo XX se desarrollarían vacunas masivas para prevenir la difteria o el tétanos, por ejemplo.

¿Quieres saber cuánta gente muere de difteria en Chile?

Cero.

Y esto porque en Chile hay varias vacunas que son obligatorias, y se aplican a recién nacidos, guaguas, escolares y embarazadas.

¿Quieres saber cuál era el "tratamiento" para la difteria en 1735?

"Lo que se usa es lo siguiente. Primero asegúrese de que se abra una vena debajo de la lengua, y si eso no se puede hacer, abra una vena en el brazo, lo cual debe hacerse primero, ya que todos los demás medios serán ineficaces. Luego tomar bórax o miel para bañar o ungir la boca y la garganta (...). Si cuesta hacerlo, efectúe un enema según procedería con el Distemper. (...) Muchas veces hemos hecho ampollas debajo de los brazos, pero eso a veces ha resultado peligroso."

Dime si prefieres ser antivacunas.

Pero a falta de evidencia...

Esta larga reflexión de hoy, inspirada en la entretenida lectura de la primera parte del libro The Great Influenza de John Barry —que relata los eventos de la pandemia de la Gripe Española que azotó al mundo en 1918, y que mató entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo— me llevó a pensar sobre porqué se sigue confiando en prácticas pseudocientíficas y esotéricas para tratar muchas enfermedades y dolencias.

La historia de la medicina muestra que, es cierto, por mucho tiempo estuvimos bajo el sueño dogmático de la Antigüedad clásica, y que precisamente en toda esa época (¡cerca de dos mil años!) se originaron y expandieron muchas prácticas que hoy se reconocen como pseudocientíficas, pero, a la larga, y "sólo" hace unos 100 años, recién comenzamos a saber mucho más sobre el funcionamiento del cuerpo humano y las enfermedades. No cabe duda que falta mucho por aprender, especialmente sobre neurobiología (y condiciones médicas mentales en general), pero eventualmente se avanzará. Al menos eso creo.

El problema, no obstante, es que muchas veces la discusión con quienes defienden prácticas alternativas que pretenden atender enfermedades de las cuales ya sabemos algo más sobre sus causas (o que son gravísimas, como el cáncer), pero que confían más en un péndulo o una piedra en su bolso, se reduce a lo siguiente:

Mauricio: "Es que tú no sabes, pero el cáncer tiene un origen emocional."

Anita: "No, no es así. El cáncer es un error en el metabolismo celular."

Mauricio: "¡Pero no me has dado ninguna prueba de que el cáncer NO tenga un origen emocional, por lo que entonces claramente SÍ es cierto!"

O sea, Mauricio está valiéndose de la incapacidad de Anita de proporcionar evidencia sobre una afirmación falsa como justificación de que su afirmación es verdadera.

Eso se llama el "peso de la prueba."

Lo que Mauricio no entiende es que el "peso de la prueba" —o proveer la evidencia— recae en la persona que hace la afirmación, no en su contraparte.

Por lo tanto, aquello que se afirma sin evidencia se puede rechazar sin evidencia.

"Claro es que nadie demostró jamás lógicamente la no existencia de Apolo, de Minerva, etc. (...)" (Auguste Comte)

Carl Sagan tenía su propia versión: afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria.

¿Contamos con esas evidencias respecto a las prácticas esotéricas y pseudocientíficas?

Quiero terminar con la siguiente reflexión que Michel de Montaigne comparte en sus Ensayos de 1580:

"La salud es algo precioso, y merecedora de que se empleen en su cuidado ya no el tiempo solamente, los sudores, los dolores y los bienes, sino hasta la misma vida, tanto más cuanto que sin ella la existencia nos resulta una carga penosa y horrenda." (Montaigne)

Así que yo pienso que, a favor de la salud, todas las prácticas —tradicionales, alternativas, holísticas, etc.— son respetables y legítimas. Si te hace bien, continúa. Muchas seguramente ayudan a alcanzar un estado emocional-mental de mayor tranquilidad y aceptación sobre un diagnóstico médico sensible.

Tolerancia ante todo. (Mientras no digas que es un saber trascendental, claro.)

Pero contra la enfermedad... ¡hay que ponerse de acuerdo!

Porque la medicina de hoy no es la misma de hace 200 años.